30 juin 2006

Récidive

Elles me faisaient de l’œil à l'étal du marchand de fruits, légumes et fleurs.

Elles me faisaient de l’œil à l'étal du marchand de fruits, légumes et fleurs.J'ai craqué.

Plus de doute : elles auront ma peau !

25 juin 2006

Hydrangea Otaksa

Au Japon, la saison des pluies est aussi celle des hortensias. Pour ses lecteurs, la Lectrice a mené l'enquête !

« L’Hydrangea Hortensia etant cultivée à la Chine et de là introduite au Japon depuis des siècles, il est naturel que plusieurs variétés en soient provenues. Une de celles-çi fut transportée dans les jardins de l’Europe vers la fin du dixhuitième siècle et en fait aujourd’hui l’ornement. Une autre variété de même fort répandue au Japon a les feuilles plus petites de forme rhomboïdale. La fleur des deux est dans ces contrées toujours bleue, couleur qui provient des substances ferrugineuses que contient le sol argileux de ces îles vulcaniques. Plus tard la couleur dégénère comme chez toutes les espèces du genre et devient d’un vert sale.

« L’Hydrangea Hortensia etant cultivée à la Chine et de là introduite au Japon depuis des siècles, il est naturel que plusieurs variétés en soient provenues. Une de celles-çi fut transportée dans les jardins de l’Europe vers la fin du dixhuitième siècle et en fait aujourd’hui l’ornement. Une autre variété de même fort répandue au Japon a les feuilles plus petites de forme rhomboïdale. La fleur des deux est dans ces contrées toujours bleue, couleur qui provient des substances ferrugineuses que contient le sol argileux de ces îles vulcaniques. Plus tard la couleur dégénère comme chez toutes les espèces du genre et devient d’un vert sale.

L’Hydrangea Otaksa a la plus grande ressemblance avec l’Hortensia et nous présumons qu’un jour les botanistes décideront si c’est une espèce vraiement distincte ou non. Pour le moment nous avons préféré de l’en tenir séparée à cause de ses feuilles obovées à pointe courte, cuneiformes à leur base et des grands bouquets de fleurs de 8 à 10 pouces de diamètre, qui sont toujours d’un beau bleu de ciel. L’arbrisseau est encore râre au Japon et probablement tout récemment importé de la Chine. Nous le reçumes dans le jardin d’un prêtre buddhiste de la secte chinoise de Sinsjû. Il s’élève à quatre pieds de hauteur et quelquefois plus. Dans le jardin botanique de l’île de Dezima, où il est cultivé sous le nom d’Otaksa, il fleurit en Juillet. Transportée en Europe cette plante serait d’un grand prix pour les amateurs de l’horticulture. »

L’Hydrangea Otaksa a la plus grande ressemblance avec l’Hortensia et nous présumons qu’un jour les botanistes décideront si c’est une espèce vraiement distincte ou non. Pour le moment nous avons préféré de l’en tenir séparée à cause de ses feuilles obovées à pointe courte, cuneiformes à leur base et des grands bouquets de fleurs de 8 à 10 pouces de diamètre, qui sont toujours d’un beau bleu de ciel. L’arbrisseau est encore râre au Japon et probablement tout récemment importé de la Chine. Nous le reçumes dans le jardin d’un prêtre buddhiste de la secte chinoise de Sinsjû. Il s’élève à quatre pieds de hauteur et quelquefois plus. Dans le jardin botanique de l’île de Dezima, où il est cultivé sous le nom d’Otaksa, il fleurit en Juillet. Transportée en Europe cette plante serait d’un grand prix pour les amateurs de l’horticulture. »

Voilà, fautes comprises, ce qu'écrit le naturaliste allemand Philipp Franz von Siebold à la page 106 du premier volume « Plantas Ornatui Vel Usui Inservientes » de sa somme (jamais achevée) Flora Japonica, à cette époque pas si reculée où on rédigeait les traités savants moitié en latin, moitié en français.

Nous sommes aux Pays-Bas, en 1835, près de 6 ans après son ignominieuse expulsion du Japon pour motif d'espionnage : en effet, dans la nuit du 17 septembre 1828, un typhon a sérieusement endommagé dans le port de Nagasaki le Cornelius Houtman qui s'apprêtait à faire voile vers l'Europe, avec à son bord une grosse cargaison d'affaires appartenant à Siebold. Or l'inspection des dégâts révèle que les effets personnels du scientifique contiennent de nombreux articles interdits d'exportation par le gouvernement du Bakufu dans le souci d'assurer la défense nationale : parmi ceux-ci, des clichés d'armements et de soldats, des descriptions de techniques de construction navale, et des cartes de l'archipel. L'astronome Kageyasu Takahashi, qui avouera avoir fourni ces cartes, mourra quelques mois plus tard en prison à Edo (future Tokyo). Quant à Siebold, il tente d'abord de rendre caduque l'accusation d'espionnage, en demandant sa naturalisation, qui lui sera refusée. Le 30 décembre 1829, le cœur gros à l’issue de son procès perdu, Siebold fait ses adieux à son épouse japonaise, Taki Kusumoto, et à leur fille Ine, tout juste âgée de 2 ans. Avant d'embarquer sur le navire hollandais qui l'emmène à Batavia (future Jakarta), d'où il rejoindra les Pays-Bas peu de temps après, il a pris soin de confier à un courtier un stock de sucre, qui se négocie alors à prix d'or, pour couvrir les besoins de sa famille ; par ailleurs, il charge ses meilleurs étudiants de l'éducation d'Ine.

On représente le plus souvent Siebold sous les traits d'un médaillé à la vénérable barbe blanche ; pourtant, il n'a que 33 ans lorsque le Bakufu le condamne à quitter le territoire.

On représente le plus souvent Siebold sous les traits d'un médaillé à la vénérable barbe blanche ; pourtant, il n'a que 33 ans lorsque le Bakufu le condamne à quitter le territoire.

Mais reprenons au commencement : Philipp Franz von Siebold naît en 1796 dans une illustre famille d'universitaires et de médecins de Würzbourg, capitale de la Basse-Franconie, une des 7 circonscriptions de la Bavière. En 1815, il intègre la faculté de médecine, mais étudie également la zoologie, la botanique, la géographie et l'ethnologie. Il décroche sans peine son doctorat en chirurgie, obstétrique et médecine interne en 1820, et ouvre aussitôt une clinique qui connaît un rapide succès. Mais sa curiosité sans limites le pousse à rêver d'autres horizons, et l'occasion se présente enfin grâce à un oncle, professeur à la faculté de médecine de l'université de Berlin, qui parvient à le recommander auprès du médecin général de l'armée hollandaise. En 1822, Siebold embarque pour rejoindre son poste à Batavia, à la Compagnie des Indes orientales, soit l'actuelle Indonésie. Très vite, ses talents de médecin et son savoir encyclopédique attirent l'attention du gouverneur général, qui cherche un homme de sa trempe pour développer les échanges commerciaux avec le Japon. C'est ainsi que Siebold accoste au large de la péninsule de Nagasaki le 7 août 1823, à l'âge de 27 ans.

À l’époque, la Hollande est la seule nation occidentale avec laquelle le Japon accepte de négocier. Le Bakufu, après avoir interdit le christianisme et banni tous les Portugais, missionnaires ou non, a en effet fermé les frontières du pays en 1639. La présence du comptoir commercial hollandais est d'ailleurs seulement tolérée à Dejima (ou « Dezima » selon la graphie de l'époque), minuscule île-ghetto construite de toutes pièces près du port de Nagasaki pour limiter la sphère d'influence des Barbares.

C'est donc sous une fausse identité, hollandaise, que le bavarois Siebold pénètre sur le territoire japonais. Son accent singulier étonne l'interprète japonais, mais le jeune médecin prétend venir d'une région reculée des Pays-Bas, et on ne l'inquiète pas davantage. Il réalise avec succès des vaccinations contre la variole et des opérations de la cataracte qui lui assurent la sympathie de la population et l'intérêt des étudiants en médecine. Dès lors, l'enseignement représentera une grande partie de ses activités, et dès 1824 il aura le privilège exceptionnel de pouvoir ouvrir une clinique-école en dehors de Dejima, le « Narutaki-Juku ». Quand on y pense, c'est assez cocasse de se dire qu'une part essentielle de ce qu'on appelle au Japon les « études hollandaises » a été dispensée par un clandestin allemand !

Privilège rare donc de pouvoir se déplacer librement en centre-ville, car, sauf à être muni d'un laissez-passer en bonne et due forme, en principe on ne pouvait pas sortir de Dejima, pas plus qu'on ne pouvait y entrer d'ailleurs : côté japonais, seuls étaient admis les assistants des interprètes (beaucoup d'étudiants se faisaient passer comme tels pour pouvoir suivre les cours dispensés sur l'île-ghetto), et les filles de joie (la rigueur du Bakufu n'allant pas jusqu'à priver les Hollandais de toute présence féminine).

C’est le terme yûjo (遊女 = littéralement, « fille de jeu ») que je traduis par « fille de joie », sans savoir exactement où se situe celle-ci sur l'échiquier compliqué des femmes de compagnie japonaises, entre l'artiste spirituelle qu'est la geisha et la prostituée de bas-étage. Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'à l'automne 1823, Siebold est tombé sous le charme de celle qui se fait appeler « Sonogi », mais que Siebold surnomme affectueusement « Otaksa », par contraction de O-Taki-san (son nom véritable étant, je le rappelle, Taki Kusumoto). Elle a 16 ans, il en a 11 de plus, et écrit à son oncle qu'il ne « l'échangerait pas pour une Européenne ».

C’est le terme yûjo (遊女 = littéralement, « fille de jeu ») que je traduis par « fille de joie », sans savoir exactement où se situe celle-ci sur l'échiquier compliqué des femmes de compagnie japonaises, entre l'artiste spirituelle qu'est la geisha et la prostituée de bas-étage. Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'à l'automne 1823, Siebold est tombé sous le charme de celle qui se fait appeler « Sonogi », mais que Siebold surnomme affectueusement « Otaksa », par contraction de O-Taki-san (son nom véritable étant, je le rappelle, Taki Kusumoto). Elle a 16 ans, il en a 11 de plus, et écrit à son oncle qu'il ne « l'échangerait pas pour une Européenne ».

Le couple habite ensemble à Dejima, et en 1827 naît leur fille Ine (楠本 イネ), qui deviendra la première femme-médecin à pratiquer la médecine occidentale au Japon : elle sera appelée auprès de l'empereur Meiji et participera à l'accouchement de l'un des princes.

Le couple habite ensemble à Dejima, et en 1827 naît leur fille Ine (楠本 イネ), qui deviendra la première femme-médecin à pratiquer la médecine occidentale au Japon : elle sera appelée auprès de l'empereur Meiji et participera à l'accouchement de l'un des princes.

Siebold était très attaché à sa femme et à sa fille ; aussi fut-il mortifié d'apprendre que Taki avait pris la décision de se marier avec un artisan de Nagasaki, un an après son expulsion. Un enfant naît de cette union, qui se terminera dramatiquement par la mort du père et du fils. Quant à Siebold, c'est seulement en 1845, soit 15 ans après avoir quitté le Japon, qu'il épousera Helene von Gagern, la fille d'un noble allemand, qui lui donnera 5 enfants. Entre-temps, la figure d'« Otaksa » continuera à le hanter, comme en témoignent ses apparitions dans les nombreux ouvrages sur le Japon qu'il publiera à Leyde. La gravure qui la représente ci-dessus est ainsi extraite de Nippon, encyclopédie richement illustrée dont la publication précèdera de peu celle de Flora Japonica, où cette fois-ci Otaksa donnera son nom à une variété d'hortensia (après quelques tâtonnements : Siebold avait d'abord pensé à la nommer « Hydrangea Sonogi », puis « Hydrangea Otaxa », avant d'arrêter définitivement son choix sur l'orthographe d'« Hydrangea Otaksa »).

J'ai appris les grandes lignes de cette histoire en visitant le Musée mémorial de Siebold et son jardin infesté de moustiques, ce qui m'avait donné très envie de parcourir l'ouvrage Flora Japonica exposé en vitrine (mais pas à la page qui m'intéressait !). Ne doutant de rien, je me suis adressée au conservateur, qui m'a gentiment orientée vers le Centre de documentation du Musée de l'Histoire et de la Culture de Nagasaki, à 15 minutes à pied de là.

J'ai appris les grandes lignes de cette histoire en visitant le Musée mémorial de Siebold et son jardin infesté de moustiques, ce qui m'avait donné très envie de parcourir l'ouvrage Flora Japonica exposé en vitrine (mais pas à la page qui m'intéressait !). Ne doutant de rien, je me suis adressée au conservateur, qui m'a gentiment orientée vers le Centre de documentation du Musée de l'Histoire et de la Culture de Nagasaki, à 15 minutes à pied de là.

Ce n'est pas un très vieux livre, mais j'étais tout de même assez émue en écartant la protection en papier de soie. À la lecture de la notice consacrée à l'Hydrangea Otaksa, j'ai pu me rendre compte que l'hommage rendu à Taki était bien discret en comparaison de celui dont était gratifiée Anne Paulowna, dédicataire de l'ouvrage, et promue heureuse marraine du paulownia par Siebold : « Nous avons pris la liberté, de nommer PAULOWNIA le nouveau genre, que forme le Kiri, qui jusqu’à présent passoit à tort pour une Bignonia, pour rendre hommage au nom de Son Altesse Imperiale et Royale, la Princesse héréditaire des Pays-Bas. Ce n’est pas seulement la beauté de la plante, qui nous a engagés à lui donner cette distinction, mais c’est plus encore, parceque la feuille du Kiri ornée de trois tiges de fleurs à servi d’armes au célèbre héros TAIKASAMA et par cette raison est encore aujourdhui fort en honneur au Japon » .

Hommage discret donc, mais tout de même présent, et je me suis demandé pourquoi Siebold avait donné le nom d'Otaksa à cette variété en particulier, parmi les 14 que présente l'ouvrage. Est-ce parce qu'à l'époque c'est une espèce encore « râre », tout en étant celle qui présente « la plus grande ressemblance avec l’Hortensia » ? Serait-ce parce qu'ainsi elle n'est « ni tout à fait la même ni tout à fait une autre », selon le mot du poète ? Ou parce que le médecin allemand avait pressenti qu'elle pouvait soigner la malaria ?

Je vous aurais volontiers laissés sur cette interrogation, d'autant plus que cette note commence à prendre des proportions monstrueuses, mais après être entrée dans tant de détails, je pense que je vous dois quand même la fin de l'histoire, même si elle n'est pas exactement un happy end : à la fin des années 1840, le clairvoyant Siebold sent bien que la politique d'isolation du Japon n'est plus tenable. Il fait envoyer divers courriers au Bakufu pour le supplier d'anticiper l'ouverture du pays avant de se voir imposer des traités inégaux, mais en vain. Ayant vent de l'imminence de l'expédition du contre-amiral Perry (qui a d'ailleurs épluché son encyclopédie Nippon), Siebold demande à être embarqué sur la flotte américaine pour tenter d'éviter l'affrontement militaire, mais son offre est refusée. Siebold négocie alors avec le gouvernement russe, mais l'accord du tsar intervient trop tard, et les 7 navires de guerre américains forcent l'ouverture des ports japonais le 13 février 1854, provoquant un grand émoi parmi la population qui découvre les bateaux à vapeur.

Ce n'est qu'en août 1859 que Siebold parvient à revenir au Japon en tant que conseiller de la Compagnie des Indes orientales, avec son fils aîné Alexander, âgé de 13 ans. Les retrouvailles avec Taki et Ine sont empreintes de nostalgie, mais passé le moment de grâce, chacun prend conscience que 30 années se sont écoulées, et les malentendus se multiplient : Siebold refuse que Taki vive sous son toit, et après s'être tant soucié de son instruction, le vénérable barbu accorde finalement peu d'intérêt aux recherches médicales de sa fille. Les relations familiales deviennent pesantes.

Enfin, en 1862, le Bakufu fait appel à lui comme conseiller technique et scientifique à Edo, mais les Occidentaux voient d'un très mauvais œil son ardeur à défendre les intérêts japonais dans la conclusion des traités commerciaux, et c'est le Consul Général des Pays-Bas qui demande sa démission 4 mois après sa prise de fonction. Le Bakufu, craignant d'irriter ses partenaires occidentaux, sacrifie une nouvelle fois Siebold, qui est contraint de quitter le pays, définitivement cette fois-ci. Il laisse derrière lui son fils Alexander, qui à 15 ans travaille comme interprète pour la délégation britannique d'Edo, et qui servira le gouvernement japonais pendant les 40 années suivantes.

De retour en Europe, Siebold est en disgrâce auprès du gouvernement néerlandais. Il tente alors d'approcher Napoléon III lors d'un séjour à Paris pour le convaincre de créer une société de commerce franco-japonaise, mais l'empereur est entièrement préoccupé par les préparatifs de la guerre contre la Prusse.

Siebold meurt en 1866 à Munich, à l'âge de 70 ans, alors qu'il inventorie sa collection d'objets japonais que le gouvernement de Bavière s'apprête à acquérir pour enrichir l'un de ses musées. Au total, Siebold aura donc passé moins de 10 ans au Japon, mais ces années auront été décisives, à une époque où l'Europe elle-même est en pleine mutation — ainsi, par simplification, j’ai toujours parlé des « Pays-Bas » dans cette note, mais stricto sensu j’aurais dû parler des « Provinces Unies néerlandaises », puis de la « République batave » et du « Royaume de Hollande » avant de mentionner le « Royaume des Pays-Bas » — et où se mettent en place les rapports de force géopolitiques tels que nous les connaissons. Tandis que les puissances occidentales sont dévorées par leurs ambitions colonisatrices, l'itinéraire de ce franc-tireur cosmopolite, héritier de l'idéal encyclopédiste des Lumières et amoureux d'un pays qui n'est pas le sien, m'a paru particulièrement sympathique.

« L’Hydrangea Hortensia etant cultivée à la Chine et de là introduite au Japon depuis des siècles, il est naturel que plusieurs variétés en soient provenues. Une de celles-çi fut transportée dans les jardins de l’Europe vers la fin du dixhuitième siècle et en fait aujourd’hui l’ornement. Une autre variété de même fort répandue au Japon a les feuilles plus petites de forme rhomboïdale. La fleur des deux est dans ces contrées toujours bleue, couleur qui provient des substances ferrugineuses que contient le sol argileux de ces îles vulcaniques. Plus tard la couleur dégénère comme chez toutes les espèces du genre et devient d’un vert sale.

« L’Hydrangea Hortensia etant cultivée à la Chine et de là introduite au Japon depuis des siècles, il est naturel que plusieurs variétés en soient provenues. Une de celles-çi fut transportée dans les jardins de l’Europe vers la fin du dixhuitième siècle et en fait aujourd’hui l’ornement. Une autre variété de même fort répandue au Japon a les feuilles plus petites de forme rhomboïdale. La fleur des deux est dans ces contrées toujours bleue, couleur qui provient des substances ferrugineuses que contient le sol argileux de ces îles vulcaniques. Plus tard la couleur dégénère comme chez toutes les espèces du genre et devient d’un vert sale. L’Hydrangea Otaksa a la plus grande ressemblance avec l’Hortensia et nous présumons qu’un jour les botanistes décideront si c’est une espèce vraiement distincte ou non. Pour le moment nous avons préféré de l’en tenir séparée à cause de ses feuilles obovées à pointe courte, cuneiformes à leur base et des grands bouquets de fleurs de 8 à 10 pouces de diamètre, qui sont toujours d’un beau bleu de ciel. L’arbrisseau est encore râre au Japon et probablement tout récemment importé de la Chine. Nous le reçumes dans le jardin d’un prêtre buddhiste de la secte chinoise de Sinsjû. Il s’élève à quatre pieds de hauteur et quelquefois plus. Dans le jardin botanique de l’île de Dezima, où il est cultivé sous le nom d’Otaksa, il fleurit en Juillet. Transportée en Europe cette plante serait d’un grand prix pour les amateurs de l’horticulture. »

L’Hydrangea Otaksa a la plus grande ressemblance avec l’Hortensia et nous présumons qu’un jour les botanistes décideront si c’est une espèce vraiement distincte ou non. Pour le moment nous avons préféré de l’en tenir séparée à cause de ses feuilles obovées à pointe courte, cuneiformes à leur base et des grands bouquets de fleurs de 8 à 10 pouces de diamètre, qui sont toujours d’un beau bleu de ciel. L’arbrisseau est encore râre au Japon et probablement tout récemment importé de la Chine. Nous le reçumes dans le jardin d’un prêtre buddhiste de la secte chinoise de Sinsjû. Il s’élève à quatre pieds de hauteur et quelquefois plus. Dans le jardin botanique de l’île de Dezima, où il est cultivé sous le nom d’Otaksa, il fleurit en Juillet. Transportée en Europe cette plante serait d’un grand prix pour les amateurs de l’horticulture. »Voilà, fautes comprises, ce qu'écrit le naturaliste allemand Philipp Franz von Siebold à la page 106 du premier volume « Plantas Ornatui Vel Usui Inservientes » de sa somme (jamais achevée) Flora Japonica, à cette époque pas si reculée où on rédigeait les traités savants moitié en latin, moitié en français.

Nous sommes aux Pays-Bas, en 1835, près de 6 ans après son ignominieuse expulsion du Japon pour motif d'espionnage : en effet, dans la nuit du 17 septembre 1828, un typhon a sérieusement endommagé dans le port de Nagasaki le Cornelius Houtman qui s'apprêtait à faire voile vers l'Europe, avec à son bord une grosse cargaison d'affaires appartenant à Siebold. Or l'inspection des dégâts révèle que les effets personnels du scientifique contiennent de nombreux articles interdits d'exportation par le gouvernement du Bakufu dans le souci d'assurer la défense nationale : parmi ceux-ci, des clichés d'armements et de soldats, des descriptions de techniques de construction navale, et des cartes de l'archipel. L'astronome Kageyasu Takahashi, qui avouera avoir fourni ces cartes, mourra quelques mois plus tard en prison à Edo (future Tokyo). Quant à Siebold, il tente d'abord de rendre caduque l'accusation d'espionnage, en demandant sa naturalisation, qui lui sera refusée. Le 30 décembre 1829, le cœur gros à l’issue de son procès perdu, Siebold fait ses adieux à son épouse japonaise, Taki Kusumoto, et à leur fille Ine, tout juste âgée de 2 ans. Avant d'embarquer sur le navire hollandais qui l'emmène à Batavia (future Jakarta), d'où il rejoindra les Pays-Bas peu de temps après, il a pris soin de confier à un courtier un stock de sucre, qui se négocie alors à prix d'or, pour couvrir les besoins de sa famille ; par ailleurs, il charge ses meilleurs étudiants de l'éducation d'Ine.

On représente le plus souvent Siebold sous les traits d'un médaillé à la vénérable barbe blanche ; pourtant, il n'a que 33 ans lorsque le Bakufu le condamne à quitter le territoire.

On représente le plus souvent Siebold sous les traits d'un médaillé à la vénérable barbe blanche ; pourtant, il n'a que 33 ans lorsque le Bakufu le condamne à quitter le territoire.Mais reprenons au commencement : Philipp Franz von Siebold naît en 1796 dans une illustre famille d'universitaires et de médecins de Würzbourg, capitale de la Basse-Franconie, une des 7 circonscriptions de la Bavière. En 1815, il intègre la faculté de médecine, mais étudie également la zoologie, la botanique, la géographie et l'ethnologie. Il décroche sans peine son doctorat en chirurgie, obstétrique et médecine interne en 1820, et ouvre aussitôt une clinique qui connaît un rapide succès. Mais sa curiosité sans limites le pousse à rêver d'autres horizons, et l'occasion se présente enfin grâce à un oncle, professeur à la faculté de médecine de l'université de Berlin, qui parvient à le recommander auprès du médecin général de l'armée hollandaise. En 1822, Siebold embarque pour rejoindre son poste à Batavia, à la Compagnie des Indes orientales, soit l'actuelle Indonésie. Très vite, ses talents de médecin et son savoir encyclopédique attirent l'attention du gouverneur général, qui cherche un homme de sa trempe pour développer les échanges commerciaux avec le Japon. C'est ainsi que Siebold accoste au large de la péninsule de Nagasaki le 7 août 1823, à l'âge de 27 ans.

À l’époque, la Hollande est la seule nation occidentale avec laquelle le Japon accepte de négocier. Le Bakufu, après avoir interdit le christianisme et banni tous les Portugais, missionnaires ou non, a en effet fermé les frontières du pays en 1639. La présence du comptoir commercial hollandais est d'ailleurs seulement tolérée à Dejima (ou « Dezima » selon la graphie de l'époque), minuscule île-ghetto construite de toutes pièces près du port de Nagasaki pour limiter la sphère d'influence des Barbares.

C'est donc sous une fausse identité, hollandaise, que le bavarois Siebold pénètre sur le territoire japonais. Son accent singulier étonne l'interprète japonais, mais le jeune médecin prétend venir d'une région reculée des Pays-Bas, et on ne l'inquiète pas davantage. Il réalise avec succès des vaccinations contre la variole et des opérations de la cataracte qui lui assurent la sympathie de la population et l'intérêt des étudiants en médecine. Dès lors, l'enseignement représentera une grande partie de ses activités, et dès 1824 il aura le privilège exceptionnel de pouvoir ouvrir une clinique-école en dehors de Dejima, le « Narutaki-Juku ». Quand on y pense, c'est assez cocasse de se dire qu'une part essentielle de ce qu'on appelle au Japon les « études hollandaises » a été dispensée par un clandestin allemand !

Privilège rare donc de pouvoir se déplacer librement en centre-ville, car, sauf à être muni d'un laissez-passer en bonne et due forme, en principe on ne pouvait pas sortir de Dejima, pas plus qu'on ne pouvait y entrer d'ailleurs : côté japonais, seuls étaient admis les assistants des interprètes (beaucoup d'étudiants se faisaient passer comme tels pour pouvoir suivre les cours dispensés sur l'île-ghetto), et les filles de joie (la rigueur du Bakufu n'allant pas jusqu'à priver les Hollandais de toute présence féminine).

C’est le terme yûjo (遊女 = littéralement, « fille de jeu ») que je traduis par « fille de joie », sans savoir exactement où se situe celle-ci sur l'échiquier compliqué des femmes de compagnie japonaises, entre l'artiste spirituelle qu'est la geisha et la prostituée de bas-étage. Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'à l'automne 1823, Siebold est tombé sous le charme de celle qui se fait appeler « Sonogi », mais que Siebold surnomme affectueusement « Otaksa », par contraction de O-Taki-san (son nom véritable étant, je le rappelle, Taki Kusumoto). Elle a 16 ans, il en a 11 de plus, et écrit à son oncle qu'il ne « l'échangerait pas pour une Européenne ».

C’est le terme yûjo (遊女 = littéralement, « fille de jeu ») que je traduis par « fille de joie », sans savoir exactement où se situe celle-ci sur l'échiquier compliqué des femmes de compagnie japonaises, entre l'artiste spirituelle qu'est la geisha et la prostituée de bas-étage. Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'à l'automne 1823, Siebold est tombé sous le charme de celle qui se fait appeler « Sonogi », mais que Siebold surnomme affectueusement « Otaksa », par contraction de O-Taki-san (son nom véritable étant, je le rappelle, Taki Kusumoto). Elle a 16 ans, il en a 11 de plus, et écrit à son oncle qu'il ne « l'échangerait pas pour une Européenne ». Le couple habite ensemble à Dejima, et en 1827 naît leur fille Ine (楠本 イネ), qui deviendra la première femme-médecin à pratiquer la médecine occidentale au Japon : elle sera appelée auprès de l'empereur Meiji et participera à l'accouchement de l'un des princes.

Le couple habite ensemble à Dejima, et en 1827 naît leur fille Ine (楠本 イネ), qui deviendra la première femme-médecin à pratiquer la médecine occidentale au Japon : elle sera appelée auprès de l'empereur Meiji et participera à l'accouchement de l'un des princes.Siebold était très attaché à sa femme et à sa fille ; aussi fut-il mortifié d'apprendre que Taki avait pris la décision de se marier avec un artisan de Nagasaki, un an après son expulsion. Un enfant naît de cette union, qui se terminera dramatiquement par la mort du père et du fils. Quant à Siebold, c'est seulement en 1845, soit 15 ans après avoir quitté le Japon, qu'il épousera Helene von Gagern, la fille d'un noble allemand, qui lui donnera 5 enfants. Entre-temps, la figure d'« Otaksa » continuera à le hanter, comme en témoignent ses apparitions dans les nombreux ouvrages sur le Japon qu'il publiera à Leyde. La gravure qui la représente ci-dessus est ainsi extraite de Nippon, encyclopédie richement illustrée dont la publication précèdera de peu celle de Flora Japonica, où cette fois-ci Otaksa donnera son nom à une variété d'hortensia (après quelques tâtonnements : Siebold avait d'abord pensé à la nommer « Hydrangea Sonogi », puis « Hydrangea Otaxa », avant d'arrêter définitivement son choix sur l'orthographe d'« Hydrangea Otaksa »).

J'ai appris les grandes lignes de cette histoire en visitant le Musée mémorial de Siebold et son jardin infesté de moustiques, ce qui m'avait donné très envie de parcourir l'ouvrage Flora Japonica exposé en vitrine (mais pas à la page qui m'intéressait !). Ne doutant de rien, je me suis adressée au conservateur, qui m'a gentiment orientée vers le Centre de documentation du Musée de l'Histoire et de la Culture de Nagasaki, à 15 minutes à pied de là.

J'ai appris les grandes lignes de cette histoire en visitant le Musée mémorial de Siebold et son jardin infesté de moustiques, ce qui m'avait donné très envie de parcourir l'ouvrage Flora Japonica exposé en vitrine (mais pas à la page qui m'intéressait !). Ne doutant de rien, je me suis adressée au conservateur, qui m'a gentiment orientée vers le Centre de documentation du Musée de l'Histoire et de la Culture de Nagasaki, à 15 minutes à pied de là.Ce n'est pas un très vieux livre, mais j'étais tout de même assez émue en écartant la protection en papier de soie. À la lecture de la notice consacrée à l'Hydrangea Otaksa, j'ai pu me rendre compte que l'hommage rendu à Taki était bien discret en comparaison de celui dont était gratifiée Anne Paulowna, dédicataire de l'ouvrage, et promue heureuse marraine du paulownia par Siebold : « Nous avons pris la liberté, de nommer PAULOWNIA le nouveau genre, que forme le Kiri, qui jusqu’à présent passoit à tort pour une Bignonia, pour rendre hommage au nom de Son Altesse Imperiale et Royale, la Princesse héréditaire des Pays-Bas. Ce n’est pas seulement la beauté de la plante, qui nous a engagés à lui donner cette distinction, mais c’est plus encore, parceque la feuille du Kiri ornée de trois tiges de fleurs à servi d’armes au célèbre héros TAIKASAMA et par cette raison est encore aujourdhui fort en honneur au Japon » .

Hommage discret donc, mais tout de même présent, et je me suis demandé pourquoi Siebold avait donné le nom d'Otaksa à cette variété en particulier, parmi les 14 que présente l'ouvrage. Est-ce parce qu'à l'époque c'est une espèce encore « râre », tout en étant celle qui présente « la plus grande ressemblance avec l’Hortensia » ? Serait-ce parce qu'ainsi elle n'est « ni tout à fait la même ni tout à fait une autre », selon le mot du poète ? Ou parce que le médecin allemand avait pressenti qu'elle pouvait soigner la malaria ?

Je vous aurais volontiers laissés sur cette interrogation, d'autant plus que cette note commence à prendre des proportions monstrueuses, mais après être entrée dans tant de détails, je pense que je vous dois quand même la fin de l'histoire, même si elle n'est pas exactement un happy end : à la fin des années 1840, le clairvoyant Siebold sent bien que la politique d'isolation du Japon n'est plus tenable. Il fait envoyer divers courriers au Bakufu pour le supplier d'anticiper l'ouverture du pays avant de se voir imposer des traités inégaux, mais en vain. Ayant vent de l'imminence de l'expédition du contre-amiral Perry (qui a d'ailleurs épluché son encyclopédie Nippon), Siebold demande à être embarqué sur la flotte américaine pour tenter d'éviter l'affrontement militaire, mais son offre est refusée. Siebold négocie alors avec le gouvernement russe, mais l'accord du tsar intervient trop tard, et les 7 navires de guerre américains forcent l'ouverture des ports japonais le 13 février 1854, provoquant un grand émoi parmi la population qui découvre les bateaux à vapeur.

Ce n'est qu'en août 1859 que Siebold parvient à revenir au Japon en tant que conseiller de la Compagnie des Indes orientales, avec son fils aîné Alexander, âgé de 13 ans. Les retrouvailles avec Taki et Ine sont empreintes de nostalgie, mais passé le moment de grâce, chacun prend conscience que 30 années se sont écoulées, et les malentendus se multiplient : Siebold refuse que Taki vive sous son toit, et après s'être tant soucié de son instruction, le vénérable barbu accorde finalement peu d'intérêt aux recherches médicales de sa fille. Les relations familiales deviennent pesantes.

Enfin, en 1862, le Bakufu fait appel à lui comme conseiller technique et scientifique à Edo, mais les Occidentaux voient d'un très mauvais œil son ardeur à défendre les intérêts japonais dans la conclusion des traités commerciaux, et c'est le Consul Général des Pays-Bas qui demande sa démission 4 mois après sa prise de fonction. Le Bakufu, craignant d'irriter ses partenaires occidentaux, sacrifie une nouvelle fois Siebold, qui est contraint de quitter le pays, définitivement cette fois-ci. Il laisse derrière lui son fils Alexander, qui à 15 ans travaille comme interprète pour la délégation britannique d'Edo, et qui servira le gouvernement japonais pendant les 40 années suivantes.

De retour en Europe, Siebold est en disgrâce auprès du gouvernement néerlandais. Il tente alors d'approcher Napoléon III lors d'un séjour à Paris pour le convaincre de créer une société de commerce franco-japonaise, mais l'empereur est entièrement préoccupé par les préparatifs de la guerre contre la Prusse.

Siebold meurt en 1866 à Munich, à l'âge de 70 ans, alors qu'il inventorie sa collection d'objets japonais que le gouvernement de Bavière s'apprête à acquérir pour enrichir l'un de ses musées. Au total, Siebold aura donc passé moins de 10 ans au Japon, mais ces années auront été décisives, à une époque où l'Europe elle-même est en pleine mutation — ainsi, par simplification, j’ai toujours parlé des « Pays-Bas » dans cette note, mais stricto sensu j’aurais dû parler des « Provinces Unies néerlandaises », puis de la « République batave » et du « Royaume de Hollande » avant de mentionner le « Royaume des Pays-Bas » — et où se mettent en place les rapports de force géopolitiques tels que nous les connaissons. Tandis que les puissances occidentales sont dévorées par leurs ambitions colonisatrices, l'itinéraire de ce franc-tireur cosmopolite, héritier de l'idéal encyclopédiste des Lumières et amoureux d'un pays qui n'est pas le sien, m'a paru particulièrement sympathique.

24 juin 2006

Brumes et pluies

Et voilà, il suffisait que j'évoque le soleil pour déclencher le déluge. Le temps est rentré dans ses gonds, puisque depuis vendredi il pleut des seaux, comme si les vannes du ciel s'étaient ouvertes d'un coup, et à double débit pour rattraper leur retard.

Et voilà, il suffisait que j'évoque le soleil pour déclencher le déluge. Le temps est rentré dans ses gonds, puisque depuis vendredi il pleut des seaux, comme si les vannes du ciel s'étaient ouvertes d'un coup, et à double débit pour rattraper leur retard.Serait-ce le fameux principe des vases communicants ? Il semblerait qu'il fasse anormalement beau en région parisienne. Je m'en réjouis pour Hélène et Xavier, que j'imagine en train de siroter le vin d'honneur sous la tonnelle. Tous mes vœux de bonheur pour votre mariage !

Ici, point de robe nuptiale, mais l'importance des précipitations voit fleurir une mode particulière, qui fait des bottes en caoutchouc le dernier accessoire fashion. Celles que vous pouvez voir sur cette photo prise dans le tramway sont plutôt sobres, mais il en existe une gamme très large, qui va des carreaux Burberry aux motifs acidulés.

Ici, point de robe nuptiale, mais l'importance des précipitations voit fleurir une mode particulière, qui fait des bottes en caoutchouc le dernier accessoire fashion. Celles que vous pouvez voir sur cette photo prise dans le tramway sont plutôt sobres, mais il en existe une gamme très large, qui va des carreaux Burberry aux motifs acidulés.La saison des pluies n'est donc pas aussi cafardeuse que la chantent Serge Gainsbourg et Françoise Hardy, sans doute parce que le fond de l'air est à l'été. Et puis c'est un excellent prétexte pour s'enfermer dans les bars en attendant que le gros de l'averse passe (ce qui est une vaste hypocrisie, puisqu'il peut pleuvoir sans discontinuer pendant des jours entiers !)

Bonne ou mauvaise excuse, nous sommes allés boire avec mes étudiants dans un bar au nom prédestiné vendredi soir.

J'aime beaucoup ces moments où je découvre les talents cachés des uns et des autres, la sensibilité dont ils font preuve lorsqu'ils chantent, leur humour, et l'extrême délicatesse qu'ils témoignent les uns envers les autres. Ce n'est pas que tout cela soit absent de la salle de classe, mais ça atteint rarement cette densité. La chanson a déjà été exploitée comme outil didactique, mais on devrait penser à introduire une nouvelle approche communicative basée sur l'alcool, tiens…

J'aime beaucoup ces moments où je découvre les talents cachés des uns et des autres, la sensibilité dont ils font preuve lorsqu'ils chantent, leur humour, et l'extrême délicatesse qu'ils témoignent les uns envers les autres. Ce n'est pas que tout cela soit absent de la salle de classe, mais ça atteint rarement cette densité. La chanson a déjà été exploitée comme outil didactique, mais on devrait penser à introduire une nouvelle approche communicative basée sur l'alcool, tiens…21 juin 2006

Voilà l'été

« Quel jour sommes-nous ? »

Ma classe la plus disciplinée répond en chœur : « Aujourd’hui, nous sommes le 21 juin. »

Je reprends en surjouant l’excitation : « Excellent ! Et le 21 juin, c’est… ? »

Murmures perplexes dans la salle : « Un mercredi ? »

Je sens une légère angoisse m’envahir en constatant qu’ils ne voient pas du tout où je veux en venir malgré leur évidente bonne volonté.

« C’est votre anniversaire ? », tente une étudiante pleine d’empathie.

« C’est le match France-Togo ? » hasarde cet autre.

« Mais non, c’est le jour le plus long de l’année ! C’est le premier jour de l’été ! »

Après un moment de flottement, j’entends les plus âgés confirmer et répercuter l’information auprès des plus jeunes qui affichent des moues sceptiques. C’est comme ça que mon introduction sur la fête de la musique est complètement tombée à l’eau.

Et moi qui croyais les Japonais si sensibles au cycle des saisons ! Encore un mythe qui s'effondre.

Enfin, à la décharge des jeunes générations, il faut bien reconnaître qu'il n'y a plus de saison. Là par exemple, nous sommes censés être au beau milieu de la saison des pluies, et il fait un soleil de plomb.

Et ici, dès qu'on quitte les oasis de climatisation, on ne transpire pas, on dégouline. Je me découvre chaque jour des glandes sudoripares insoupçonnées, et je ne doute absolument plus que notre corps soit constitué à 60% d'eau. D'ailleurs, pour l'été, les mouchoirs qu'on trouve en rayon sont carrément en tissu-éponge, tant il y a de sueur à absorber.

Et ici, dès qu'on quitte les oasis de climatisation, on ne transpire pas, on dégouline. Je me découvre chaque jour des glandes sudoripares insoupçonnées, et je ne doute absolument plus que notre corps soit constitué à 60% d'eau. D'ailleurs, pour l'été, les mouchoirs qu'on trouve en rayon sont carrément en tissu-éponge, tant il y a de sueur à absorber.

Malgré cela, le formalisme vestimentaire étant ce qu'il est, il est rare d'apercevoir des épaules nues. Peut-être en verra-t-on de plus en plus à l'avenir, puisque la campagne « Cool Biz » a été relancée cette année. Après la cravate et la veste, même les Japonais finiront bien par tomber la chemise !

Ma classe la plus disciplinée répond en chœur : « Aujourd’hui, nous sommes le 21 juin. »

Je reprends en surjouant l’excitation : « Excellent ! Et le 21 juin, c’est… ? »

Murmures perplexes dans la salle : « Un mercredi ? »

Je sens une légère angoisse m’envahir en constatant qu’ils ne voient pas du tout où je veux en venir malgré leur évidente bonne volonté.

« C’est votre anniversaire ? », tente une étudiante pleine d’empathie.

« C’est le match France-Togo ? » hasarde cet autre.

« Mais non, c’est le jour le plus long de l’année ! C’est le premier jour de l’été ! »

Après un moment de flottement, j’entends les plus âgés confirmer et répercuter l’information auprès des plus jeunes qui affichent des moues sceptiques. C’est comme ça que mon introduction sur la fête de la musique est complètement tombée à l’eau.

Et moi qui croyais les Japonais si sensibles au cycle des saisons ! Encore un mythe qui s'effondre.

Enfin, à la décharge des jeunes générations, il faut bien reconnaître qu'il n'y a plus de saison. Là par exemple, nous sommes censés être au beau milieu de la saison des pluies, et il fait un soleil de plomb.

Et ici, dès qu'on quitte les oasis de climatisation, on ne transpire pas, on dégouline. Je me découvre chaque jour des glandes sudoripares insoupçonnées, et je ne doute absolument plus que notre corps soit constitué à 60% d'eau. D'ailleurs, pour l'été, les mouchoirs qu'on trouve en rayon sont carrément en tissu-éponge, tant il y a de sueur à absorber.

Et ici, dès qu'on quitte les oasis de climatisation, on ne transpire pas, on dégouline. Je me découvre chaque jour des glandes sudoripares insoupçonnées, et je ne doute absolument plus que notre corps soit constitué à 60% d'eau. D'ailleurs, pour l'été, les mouchoirs qu'on trouve en rayon sont carrément en tissu-éponge, tant il y a de sueur à absorber.Malgré cela, le formalisme vestimentaire étant ce qu'il est, il est rare d'apercevoir des épaules nues. Peut-être en verra-t-on de plus en plus à l'avenir, puisque la campagne « Cool Biz » a été relancée cette année. Après la cravate et la veste, même les Japonais finiront bien par tomber la chemise !

18 juin 2006

C'est cuit !

J'ai trouvé la parade pour enrayer l'invasion des baies rouges, tout en faisant œuvre charitable : j'ai apporté les tomates-cerises offertes par le garde de l'École au dôjo, où elles ont fait le bonheur de quelques archers déshydratés, pendant que je m'entraînais à lâcher prise. Je ne me cramponne plus au manche de l'arc comme une désespérée, mais ce n'est pas pour autant que je touche la cible. « C’est parce que tes bras ne sont pas parfaitement alignés au moment où tu décoches la flèche », m’a expliqué l’autre Monsieur Nagano. « Ce n’est pas tout de viser la cible qui est à 28 mètres devant toi, il faut également que ton bras droit tende derrière toi vers une cible imaginaire pour que bras et tronc soient parfaitement perpendiculaires, ce qui est la condition d'un tir droit ». C'est ça qui est à la fois passionnant et désespérant avec le kyûdô : on a à peine le sentiment d'avoir commencé à corriger un défaut, qu'un autre surgit. N'empêche que j'ai l'impression de faire davantage corps avec l'arc depuis que je lui laisse plus de jeu, comme si j'étais enfin devenue un simple ressort à son service.

J'ai quitté le dôjo un peu plus tôt que d'habitude pour me rendre à la salle de concert où allaient se produire la chanteuse Mouron et son pianiste Terry Truck, qui m'a charmée par son flegme tout britannique quand je l'ai trouvé plongé dans la lecture du Lonely Planet Japon à deux heures du début du spectacle, alors qu'autour tout le monde était dans l'effervescence des derniers préparatifs.

Le concert, qui ressuscitait Brel avec une belle intensité, a fait salle comble ; quelques Japonais m'ont confié par la suite qu'ils regrettaient de ne pas parler français pour pouvoir saisir toutes les nuances de ces chansons dont la charge émotive n'avait pas manqué de les toucher. Moi, ce qui m'a touchée en plus, c'était d'apprendre en discutant avec les uns et les autres comment s'était montée cette tournée au Japon, et à quelle somme d'événements improbables, de coups de foudre artistiques et d'amitiés indéfectibles elle tenait. J'imagine que ce métier doit comporter son lot d'angoisses et de traversées du désert, mais ce soir-là je l'ai vu sous son plus beau jour de complicité et de passions partagées.

Et comme toutes ces bonnes ondes sont communicatives, malgré mon statut de totale amatrice, je n'ai pas hésité à les emmener pour leur première expérience de karaoké lorsqu'ils en ont exprimé l'envie, et à m'égosiller sans retenue (dommage que le talent, lui, ne soit pas communicatif !) C'était assez surréaliste d'entendre cette voix à la Piaf entonner Sous le ciel de Paris dans le sous-sol d'un karaoké box éclairé au néon. J'aurais préféré leur présenter l'atmosphère plus cosy et chaleureuse d'un snack, mais là ce sont eux qui ont fait les timides, préférant l'intimité d'une pièce privée.

Et comme toutes ces bonnes ondes sont communicatives, malgré mon statut de totale amatrice, je n'ai pas hésité à les emmener pour leur première expérience de karaoké lorsqu'ils en ont exprimé l'envie, et à m'égosiller sans retenue (dommage que le talent, lui, ne soit pas communicatif !) C'était assez surréaliste d'entendre cette voix à la Piaf entonner Sous le ciel de Paris dans le sous-sol d'un karaoké box éclairé au néon. J'aurais préféré leur présenter l'atmosphère plus cosy et chaleureuse d'un snack, mais là ce sont eux qui ont fait les timides, préférant l'intimité d'une pièce privée.Après cette évocation du kyûdô et de la chanson, je me devais de vous donner un aperçu plus concret de mes facultés artistiques. C'est chose faite grâce à mon collègue Tetsuya, qui a rapporté de Hasami nos poteries enfin cuites et vernies.

On dit souvent que les créations sont à l'image de leur auteur ; alors, saurez-vous distinguer mes « œuvres » de celles de mon pacsé ?

14 juin 2006

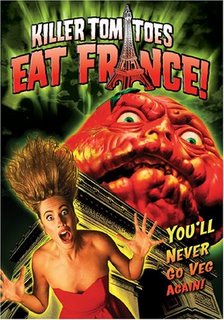

L'Attaque des Tomates Tueuses

Je n'ai jamais eu l'occasion de voir le film sus-cité, mais la débilité du propos me paraît très prometteuse. Faire un film d'horreur sur des tomates, il fallait y penser. Après tout, ne dit-on pas que c'est dans le quotidien le plus familier que surgit l'épouvante la plus terrifique ?

Je n'ai jamais eu l'occasion de voir le film sus-cité, mais la débilité du propos me paraît très prometteuse. Faire un film d'horreur sur des tomates, il fallait y penser. Après tout, ne dit-on pas que c'est dans le quotidien le plus familier que surgit l'épouvante la plus terrifique ?Quoi qu'il en soit, je me prépare à être la prochaine victime de ces fruits que j'ai longtemps pensé être des légumes. En effet, j'ai fait l'acquisition d'un plein cageot de tomates bio d'Ômura chez le petit marchand de quatre saisons en face de chez moi. Mon modeste frigo n'ayant pas les dimensions requises pour accueillir une palette de 35 tomates, j'ai dû scier le carton en deux, ce qui leur donne un air certain d'envahisseuses. Pour le moment, j'ai encore le dessus, j'en mange 5 par jour, et n'était-ce le pain que je trempe pour saucer mon assiette, je dirais que le régime crétois est de la dernière gloutonnerie en comparaison de mes repas.

Bon, malgré mon amour immodéré des pommes du même nom, et la divine surprise d'en trouver d'aussi bonnes au Japon (celles que je consommais à Tôkyô étaient en effet fades et farineuses), j'arrive un peu à saturation au bout de la première moitié du cageot.

Bon, malgré mon amour immodéré des pommes du même nom, et la divine surprise d'en trouver d'aussi bonnes au Japon (celles que je consommais à Tôkyô étaient en effet fades et farineuses), j'arrive un peu à saturation au bout de la première moitié du cageot.C'est dans ce contexte que le garde de l’École, avec qui je bavarde parfois devant sa petite guérite en attendant le bus du soir, m'a accueillie avec un visage rayonnant et un sac en plastique gris métallique à la main.

Si je vous dis que les jours où il ne patrouille pas dans l’École, il s'occupe de son potager, vous saurez tout comme moi ce que j'ai découvert en ouvrant le sac :

À croire que les petites sœurs sont venues venger leurs aînées suppliciées !

À croire que les petites sœurs sont venues venger leurs aînées suppliciées !10 juin 2006

La Voie de l'Arc (1)

Cela faisait bien un mois et demi que je n'avais pas trouvé le temps de remettre les pieds au dôjo. En me hâtant vers l'entrée, j'ai trébuché sur le chemin semé de pierres, c'est vous dire si j'avais perdu l'habitude.

Cela faisait bien un mois et demi que je n'avais pas trouvé le temps de remettre les pieds au dôjo. En me hâtant vers l'entrée, j'ai trébuché sur le chemin semé de pierres, c'est vous dire si j'avais perdu l'habitude.J'apprends le kyûdô depuis plus d'un an, au grand désespoir de mes instructeurs (tous bénévoles, comme c'est l'usage dans tout enseignement bouddhique) qui ne me voient guère progresser malgré leurs conseils avisés. Enfin, je dis cela, mais jamais ils n'ont manifesté le moindre signe d'impatience malgré ma maladresse. Dans le dôjo, la bienveillance et le souci d'autrui sont de mise, et le maître répète souvent que le bon archer est moins celui qui touche la cible à tous les coups, que celui qui observe modestement l'étiquette et qui traite les autres avec égards.

De fait, je me fais souvent l'impression d'être une barbare avec ma démarche balourde et mes gestes hésitants, quand j'observe les gracieuses évolutions des archers dans le dôjo. Ils ne marchent pas, ils glissent sur le sol, comme des acteurs de Nô. Et lorsqu'ils posent leur arc pour prendre le thé, ce n'est pas pour s'avachir comme des malpropres sur les tatamis, mais pour s'asseoir, non pas en tailleur, mais en seiza, le dos bien droit, position que je défie tout Occidental inexpérimenté de tenir plus de 25 minutes sans se relever avec d'atroces douleurs dans les jambes. Et bien évidemment, tout cela est fait sans raideur et sans affectation, avec le plus grand naturel —pourrait-on dire si on ne savait pas à quel point cette seconde nature est difficile à acquérir— comme le recommandent les préceptes de la discipline. Cette politesse, qui cultive le sentiment de sa propre dignité comme base du respect d'autrui, est belle à voir, loin des clichés sur l'hyper-hiérarchisation des rapports sociaux que nous brandissons comme pour tenter de nous consoler de notre médiocrité…

Mais je m'égare, et d'ailleurs ce n'est pas ce qui m'avait motivée à pratiquer le kyûdô, puisque je ne m'attendais pas à le trouver. En fait, très simplement, j'ai toujours trouvé que l'arc était un bel objet. Déjà enfant, j'étais éperdue d'admiration devant les prouesses d'Errol Flynn, et non moins pétrie de respect pour le peuple des Amazones. Plus tard, j'ai connu quelques rares occasions de tirer à l'arc et à l'arbalète, et à chaque fois cela m'avait plu à la fois pour l'intensité des moments qui précèdent le tir, et pour le résultat immédiatement vérifiable (j'ai très peu de patience, et ne suis décidément pas faite pour les sports d'endurance !) Enfin, il y a 6 ans, alors que j'étais étudiante à Tôkyô, j'ai découvert la beauté majestueuse et dépouillée des arcs japonais en croisant sur le campus des membres du club de kyûdô de l'université. Malheureusement, je n'avais pas pu m'inscrire à l'époque, car les cours de kyûdô tombaient exactement aux mêmes heures que l'unique séminaire que j'étais absolument tenue de suivre. J'en avais conçu une certaine frustration.

Alors, cette fois-ci, j'étais à peine arrivée depuis deux semaines à Nagasaki que je me suis empressée de me renseigner sur les possibilités de pratiquer le kyûdô pas trop loin de chez moi. Et comme le hasard fait bien les choses (ou, au choix, comme il n'y a pas de hasard !), j'ai été présentée à Maître Kamogawa, Hanshi 10e Dan (soit le grade le plus haut existant, et si j'ai bien compris ils ne sont que 3 vivants au monde à le détenir) et accessoirement président de la Fédération japonaise de kyûdô. Comme à l'époque j'étais absolument néophyte, je n'avais pas conscience de l'importance du personnage, et le premier cours s'était passé à bavarder en prenant le thé autour de la table basse. Il m'avait parlé de son passé d'officier de Marine pendant la Seconde Guerre mondiale et de son admiration pour les résistants français, avant d'aborder l'histoire du kyûdô, le plus noble des arts chevaleresques. Il m'a expliqué que le kyûdô n'était pas un sport, à la différence de l'archerie occidentale, mais une pratique du Zen debout (Ritsu-Zen).

Pour l'aspect technique, il avait été très bref : on ne bande pas l'arc à la force des bras, mais en ouvrant la poitrine de manière régulière et équilibrée jusqu'à ce que le corps s'inscrive parfaitement au centre de l'arc. Les muscles doivent être détendus, le corps dans sa droiture naturelle, et les gestes s'enchaîner fluidement en suivant le rythme de la respiration. Enfin, l'important n'était pas de toucher la cible, mais de réaliser un tir esthétique en respectant les règles. D'ailleurs, avait-il ajouté malicieusement avant de me confier à ses disciples, en principe un beau tir ne rate pas la cible… Sur la photo ci-contre, on voit l'autographe que, sous la pression de son disciple le plus facétieux, il a inscrit sur la dernière page de la version française de mon Manuel de Kyudo (au passage, vous noterez la modestie du bonhomme, qui n'écrit pas en plein milieu de la page…) « Seisha Tesshin », dit la devise : le tir juste l'est en harmonie avec l'esprit.

Pour l'aspect technique, il avait été très bref : on ne bande pas l'arc à la force des bras, mais en ouvrant la poitrine de manière régulière et équilibrée jusqu'à ce que le corps s'inscrive parfaitement au centre de l'arc. Les muscles doivent être détendus, le corps dans sa droiture naturelle, et les gestes s'enchaîner fluidement en suivant le rythme de la respiration. Enfin, l'important n'était pas de toucher la cible, mais de réaliser un tir esthétique en respectant les règles. D'ailleurs, avait-il ajouté malicieusement avant de me confier à ses disciples, en principe un beau tir ne rate pas la cible… Sur la photo ci-contre, on voit l'autographe que, sous la pression de son disciple le plus facétieux, il a inscrit sur la dernière page de la version française de mon Manuel de Kyudo (au passage, vous noterez la modestie du bonhomme, qui n'écrit pas en plein milieu de la page…) « Seisha Tesshin », dit la devise : le tir juste l'est en harmonie avec l'esprit.Tout cela me semblait frappé au coin du bon sens, mais entre ce que la tête comprend et ce que le corps réalise, j'ai découvert qu'il y avait un monde. Entre autres motivations, comme je venais à Nagasaki pour enseigner une matière à des débutants complets, il me paraissait important de me mettre moi aussi en situation d'apprentissage dans un domaine où j'étais complètement novice. Hé bien, j'ai été servie ! Non seulement j'ai dû répéter les mouvements de base pendant près de 3 mois avec un élastique avant d'avoir le droit de toucher à un arc, mais encore j'ai appris que la perception que j'avais de mon propre corps était complètement distordue, que je croyais me tenir droite alors que j'étais penchée sur le côté, et que mon centre de gravité n'était jamais où il fallait pour assurer la stabilité de l'ensemble de mes mouvements. Pendant cette année, j'ai l'impression d'avoir réappris à me tenir debout, à marcher et à respirer. Je dois dire que les difficultés que j'ai eues —et que j'ai encore— à accomplir des gestes aussi simples m'a inclinée à beaucoup d'indulgence (coupable ?) envers mes propres élèves.

Bref, là ça faisait un mois et demi que je ne m'étais pas du tout entraînée, et je me disais avec appréhension que mes quelques maigres muscles devaient avoir complètement fondu. En plus, je me demandais si je n'allais pas encore m'écorcher la peau au creux du pouce à cause du frottement de l'arc. Dès le troisième tir, ça n'a pas loupé, la peau s'est soulevée et est restée collée au manche de l'arc. Alors Monsieur Nagano, mon instructeur préféré, m'a répété pour la millième fois : « Tu serres trop fermement l’arc. Il faut le tenir juste assez pour qu’il ne glisse pas verticalement, mais pas trop, pour qu’il puisse jouer dans ta main. En serrant trop fort l’arc, non seulement tu t’abîmes la main, mais en plus tu empêches le mouvement de retour de l’arc, qui seul permet à la flèche de voler droit. » C'est drôle, les vertus de la répétition, le travail souterrain que ça opère dans l'esprit. C'était la millième fois, et pourtant j'ai eu l'impression de comprendre vraiment pour la première fois toutes les implications de ce qu'il me disait. Peut-être est-ce parce que ça s'inscrivait en continuité de ma visite chez le dentiste jeudi matin, qui m'avait dit que je mâchais mes aliments avec une telle vigueur que le choc continu des dents du bas et du haut avait anéanti la couche d'émail qui protégeait mes dents, ce qui expliquait mon hypersensibilité dentaire. Dans une sorte d'éclair de lucidité, j'ai compris que cette dépense de tension et d'énergie que je place par défaut dans bon nombre de mes actes quotidiens pouvait être non seulement inutile, mais en plus nuisible, voire carrément contre-productive. J'ai entrevu aussi sur quel socle d'angoisse et de culpabilité s'alimentait cette débauche d'énergie, en admettant enfin que le beau geste, le geste efficace, n'est pas forcément le plus coûteux. (Bon, il ne faudrait quand même pas que la paresseuse congénitale que je suis se répète trop souvent ça, sinon je ne vais plus en foutre une ramée, les amis !) En somme, pour la première fois depuis le début de mon apprentissage, j'ai eu le sentiment de faire l'expérience existentielle, et non plus simplement intellectuelle, de la notion de lâcher-prise. Et j'ai repensé à ce que Maître Kamogawa m'avait dit lors de notre première rencontre : « À la différence des autres arts martiaux, il n'y a pas d'adversaire dans le kyûdô, ou plutôt, l'adversaire, c'est soi-même, en ce que ce soi empêche l'harmonie entre l'arc, le corps et l'esprit. » Avec tout cela en tête, j'ai tiré une flèche totalement nouvelle, ce que Monsieur Nagano a remarqué avec excitation : « Celle-là, elle a volé droit ! » Mais bon, faut pas déconner non plus, je n'ai quand même pas touché la cible.

Bref, là ça faisait un mois et demi que je ne m'étais pas du tout entraînée, et je me disais avec appréhension que mes quelques maigres muscles devaient avoir complètement fondu. En plus, je me demandais si je n'allais pas encore m'écorcher la peau au creux du pouce à cause du frottement de l'arc. Dès le troisième tir, ça n'a pas loupé, la peau s'est soulevée et est restée collée au manche de l'arc. Alors Monsieur Nagano, mon instructeur préféré, m'a répété pour la millième fois : « Tu serres trop fermement l’arc. Il faut le tenir juste assez pour qu’il ne glisse pas verticalement, mais pas trop, pour qu’il puisse jouer dans ta main. En serrant trop fort l’arc, non seulement tu t’abîmes la main, mais en plus tu empêches le mouvement de retour de l’arc, qui seul permet à la flèche de voler droit. » C'est drôle, les vertus de la répétition, le travail souterrain que ça opère dans l'esprit. C'était la millième fois, et pourtant j'ai eu l'impression de comprendre vraiment pour la première fois toutes les implications de ce qu'il me disait. Peut-être est-ce parce que ça s'inscrivait en continuité de ma visite chez le dentiste jeudi matin, qui m'avait dit que je mâchais mes aliments avec une telle vigueur que le choc continu des dents du bas et du haut avait anéanti la couche d'émail qui protégeait mes dents, ce qui expliquait mon hypersensibilité dentaire. Dans une sorte d'éclair de lucidité, j'ai compris que cette dépense de tension et d'énergie que je place par défaut dans bon nombre de mes actes quotidiens pouvait être non seulement inutile, mais en plus nuisible, voire carrément contre-productive. J'ai entrevu aussi sur quel socle d'angoisse et de culpabilité s'alimentait cette débauche d'énergie, en admettant enfin que le beau geste, le geste efficace, n'est pas forcément le plus coûteux. (Bon, il ne faudrait quand même pas que la paresseuse congénitale que je suis se répète trop souvent ça, sinon je ne vais plus en foutre une ramée, les amis !) En somme, pour la première fois depuis le début de mon apprentissage, j'ai eu le sentiment de faire l'expérience existentielle, et non plus simplement intellectuelle, de la notion de lâcher-prise. Et j'ai repensé à ce que Maître Kamogawa m'avait dit lors de notre première rencontre : « À la différence des autres arts martiaux, il n'y a pas d'adversaire dans le kyûdô, ou plutôt, l'adversaire, c'est soi-même, en ce que ce soi empêche l'harmonie entre l'arc, le corps et l'esprit. » Avec tout cela en tête, j'ai tiré une flèche totalement nouvelle, ce que Monsieur Nagano a remarqué avec excitation : « Celle-là, elle a volé droit ! » Mais bon, faut pas déconner non plus, je n'ai quand même pas touché la cible.À part cela, c'était l'anniversaire de mon pacsé, alors par solidarité je me suis offert un super T-shirt :

Inutile d'insister pour que je te trouve le même, il n'existe qu'en modèle féminin !

Inutile d'insister pour que je te trouve le même, il n'existe qu'en modèle féminin !